1.はじめに

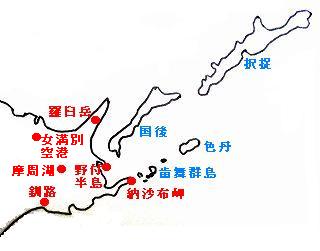

今年(2008年)9月末から

10月初めにかけて、北海道東部

のパックツアーに参加しました。

女満別空港から釧路、納沙布岬、

知床、野付半島、摩周湖などを巡

りました。

(こうして地図を眺めると、北方

四島の存在感が強く感じられます)

2.釧路

釧路で思い起こされるのは、原田康子さんの「挽歌」です。

私が高校生になった昭和30年代の初めに、ベストセラーになりました。

釧路出身の著者が、釧路を舞台にした小説です。

.jpg)

小説の内容はよく覚えていませんが、釧

路湿原や釧路川に架かる幣舞(ぬさまい)

橋などが登場していたはずです。

釧路は霧が多くて暗く寒い土地というイ

メージをもっていましたが、今回は快晴で

した。

←幣舞橋の四季の像「夏」(佐藤忠良)

↓釧路湿原の遠望

.jpg)

夜、居酒屋で牡蠣やししゃもなどを味わいました。何となく外国に出かけ

たような気分でした。

翌朝早く釧路川を散策しました。秋刀魚漁の船が停泊していました。秋刀

魚は光に寄ってくるため、電照で左舷に集まった秋刀魚を右舷に追い、右舷

に仕掛けた網で掬い揚げるのだそうです。

釧路川の幣舞橋に近い所で鮭を水揚げしていました。

.jpg) ←秋刀魚漁の船

↓鮭の水揚げ(後方に幣舞橋)

←秋刀魚漁の船

↓鮭の水揚げ(後方に幣舞橋)

.jpg) 3.納沙布岬

3.納沙布岬

釧路から納沙布岬まで走りました。

途中、厚岸を通りました。1960年(昭和35年)には、チリ沖地震によ

る津波で死者多数を含む大きな被害にあったそうです。

↓厚岸

.jpg)

風蓮湖に寄りました。

冬には白鳥が群れる湖です。

↓風蓮湖

.jpg)

納沙布岬周辺では昆布漁が盛んです。

歯舞の海は昆布が豊富ですが、ロシアの支配下に置かれているため、高い金

を払って制限時間内に収穫しなければならないようです。

昆布の良漁場である貝殻島は、僅か3キロ余り沖、目と鼻の先にあります。

.jpg) ←「返せ北方領土 納沙布岬」

↓昆布を干している海辺

←「返せ北方領土 納沙布岬」

↓昆布を干している海辺

.jpg)

根室や納沙布岬は40年近い昔に訪れたことがあります。

その当時は、「本島最東端 納沙布岬」と記された杭と、わずかな土産物屋

さんがあっただけだったような記憶があります。今は、「四島(しま)のか

けはし」という大きなモニュメント(「北方領土」返還を祈念するために作

られたシンボル像)や、北方四島交流センターなどが整備されています。

北方資料館展示室には、「北槎聞略」のコピーが展示されていました。

船頭だった大黒屋光太夫は、乗った船が漂流し、当時の首都ペテルブルグの

エカテリーナ皇帝に謁見するため、厳寒のシベリアを駆けました。「北槎聞

略」は、9年半振り(寛政4年:1792年)に帰国した大黒屋光太夫から

の聞き書きです。

.jpg) ←四島(しま)のかけはし

↓北槎聞略

←四島(しま)のかけはし

↓北槎聞略

.jpg) 4.知床

4.知床

知床を訪ねるのは初めてです。

失礼ながら、知床は地の果てというイメージを抱いていたのは正さなければ

なりません。生活状態は関西などの山間部と大差ないでしょう。

.jpg)

とは言え、現在の姿になるま

での開拓者の努力は、計り知れ

ないものがあったと思われます。

←斜里岳を背にした

じゃがいも焼酎の工場

ウトロの知床五湖の近くに、手を加えた形跡のある山林がありました。

かつて牧場として開拓され、その後放棄された場所だそうです。

.jpg) ←オシンコシンの滝

↓知床五湖のひとつ

←オシンコシンの滝

↓知床五湖のひとつ

.jpg)

オホーツク海側のウトロから根室海峡側の羅臼まで、高速縦貫道路が開通

しています。途中の峠は「知床峠」で、目の前に「羅臼岳」を仰ぎ、少し首

を振ると根室海峡を眼下にし、沖に横たわっている国後島が望めます。

.jpg)

羅臼岳は紅葉が進んでいました。

ここから国後島がはっきり見え

るのは珍しいそうです。

←知床峠から見た羅臼岳

北方領土に思いをつのらせる人にとっては、島影が見えれば一層

胸が熱くなることでしょう。

知床や国後見据え山装う てる爺

↓沖に浮かぶ国後島

.jpg)

羅臼から南下すると、野付半島があります。

エビが背を曲げたような形で突き出ている日本最大の砂嘴(さし)

で、延長28キロメートルにわたるそうです。

この半島の中央付近にネイチャーセンターがありました。

このあたりが国後島に最も接近した場所(国後島まで16キロ)

だそうです。センターに備え付けの双眼鏡で国後島を見ると、島

にある僅かな建造物が見えました。

↓野付半島から見た国後島(白いのは岩)

.jpg) 5.その他

5.その他

めったに全容を現わさないと言われる摩周湖ですが、明るい陽射しの下で

すっぱりと衣を脱いでくれました。

.jpg)

海岸沿いでは、ハマナスがあ

ちこちで実を結んでいました。

甘酸っぱいいやみのない味です

が、種が多いのが難点です。

←裏から見た摩周湖

↓熟したハマナスの実

.jpg) ↓アイヌの伝統芸能を披露してくれた人たち

↓アイヌの伝統芸能を披露してくれた人たち

.jpg) ↓小清水原生花園・濤沸湖

↓小清水原生花園・濤沸湖

.jpg) ↓冬には流氷が押し寄せるオホーツク海

↓冬には流氷が押し寄せるオホーツク海

.jpg) ↓網走付近の田園風景

↓網走付近の田園風景

.jpg) 6.おわりに

6.おわりに

日本の中では北海道が一番好きだ、と言うアメリカ人が多くいます。

広い大地が連なっている点で共鳴するからでしょう。その大地は、森林を切

り開き、野生動物を駆逐し、原住民を追いつめて開拓したものである、とい

う点でも共通しています。

.jpg)

根釧原野(こんせんげんや:

根室−釧路間の原野)を切り開

き、連なっている牧場を眺めな

がら、アメリカでの開拓史に思

いを馳せました。

←牧場の風景

北海道は広いので移動距離も半端ではありません。

今回バスでの走行距離は、4日間で合計1,200キロに達しました。

阿寒湖から網走に抜けるとき、この道路は明治時代に囚人が開いたものだ、

とガイドさんが説明してくれました。ガイドさんは北海道の暮らしのあれこ

れについても、主婦の経験を交えて語ってくれました。

バスガイドさんは、そろそろ3回目の成人式を迎えるという、美形のお嬢

さん(!)でした。年寄りには経験豊富な人が魅力です。

お別れのとき、「医者とガイドはひねているに限りますね」とお礼を言い

ました。

(散策:2008年 9月29〜10月2日)

(脱稿:2008年12月31日)

<ご参考>

・アメリカ中西部の開拓史 ⇒

オマハ

・冬の北海道旅行 ⇒

雪と光の北海道

-----------------------------------------------------------------

この記事に

感想・質問などを書く・読む ⇒⇒

掲示板

今年(2008年)9月末から 10月初めにかけて、北海道東部 のパックツアーに参加しました。 女満別空港から釧路、納沙布岬、 知床、野付半島、摩周湖などを巡 りました。 (こうして地図を眺めると、北方 四島の存在感が強く感じられます) 2.釧路 釧路で思い起こされるのは、原田康子さんの「挽歌」です。 私が高校生になった昭和30年代の初めに、ベストセラーになりました。 釧路出身の著者が、釧路を舞台にした小説です。

小説の内容はよく覚えていませんが、釧 路湿原や釧路川に架かる幣舞(ぬさまい) 橋などが登場していたはずです。 釧路は霧が多くて暗く寒い土地というイ メージをもっていましたが、今回は快晴で した。 ←幣舞橋の四季の像「夏」(佐藤忠良) ↓釧路湿原の遠望

夜、居酒屋で牡蠣やししゃもなどを味わいました。何となく外国に出かけ たような気分でした。 翌朝早く釧路川を散策しました。秋刀魚漁の船が停泊していました。秋刀 魚は光に寄ってくるため、電照で左舷に集まった秋刀魚を右舷に追い、右舷 に仕掛けた網で掬い揚げるのだそうです。 釧路川の幣舞橋に近い所で鮭を水揚げしていました。

←秋刀魚漁の船 ↓鮭の水揚げ(後方に幣舞橋)

3.納沙布岬 釧路から納沙布岬まで走りました。 途中、厚岸を通りました。1960年(昭和35年)には、チリ沖地震によ る津波で死者多数を含む大きな被害にあったそうです。 ↓厚岸

風蓮湖に寄りました。 冬には白鳥が群れる湖です。 ↓風蓮湖

納沙布岬周辺では昆布漁が盛んです。 歯舞の海は昆布が豊富ですが、ロシアの支配下に置かれているため、高い金 を払って制限時間内に収穫しなければならないようです。 昆布の良漁場である貝殻島は、僅か3キロ余り沖、目と鼻の先にあります。

←「返せ北方領土 納沙布岬」 ↓昆布を干している海辺

根室や納沙布岬は40年近い昔に訪れたことがあります。 その当時は、「本島最東端 納沙布岬」と記された杭と、わずかな土産物屋 さんがあっただけだったような記憶があります。今は、「四島(しま)のか けはし」という大きなモニュメント(「北方領土」返還を祈念するために作 られたシンボル像)や、北方四島交流センターなどが整備されています。 北方資料館展示室には、「北槎聞略」のコピーが展示されていました。 船頭だった大黒屋光太夫は、乗った船が漂流し、当時の首都ペテルブルグの エカテリーナ皇帝に謁見するため、厳寒のシベリアを駆けました。「北槎聞 略」は、9年半振り(寛政4年:1792年)に帰国した大黒屋光太夫から の聞き書きです。

←四島(しま)のかけはし ↓北槎聞略

4.知床 知床を訪ねるのは初めてです。 失礼ながら、知床は地の果てというイメージを抱いていたのは正さなければ なりません。生活状態は関西などの山間部と大差ないでしょう。

とは言え、現在の姿になるま での開拓者の努力は、計り知れ ないものがあったと思われます。 ←斜里岳を背にした じゃがいも焼酎の工場 ウトロの知床五湖の近くに、手を加えた形跡のある山林がありました。 かつて牧場として開拓され、その後放棄された場所だそうです。

←オシンコシンの滝 ↓知床五湖のひとつ

オホーツク海側のウトロから根室海峡側の羅臼まで、高速縦貫道路が開通 しています。途中の峠は「知床峠」で、目の前に「羅臼岳」を仰ぎ、少し首 を振ると根室海峡を眼下にし、沖に横たわっている国後島が望めます。

羅臼岳は紅葉が進んでいました。 ここから国後島がはっきり見え るのは珍しいそうです。 ←知床峠から見た羅臼岳 北方領土に思いをつのらせる人にとっては、島影が見えれば一層 胸が熱くなることでしょう。 知床や国後見据え山装う てる爺 ↓沖に浮かぶ国後島

羅臼から南下すると、野付半島があります。 エビが背を曲げたような形で突き出ている日本最大の砂嘴(さし) で、延長28キロメートルにわたるそうです。 この半島の中央付近にネイチャーセンターがありました。 このあたりが国後島に最も接近した場所(国後島まで16キロ) だそうです。センターに備え付けの双眼鏡で国後島を見ると、島 にある僅かな建造物が見えました。 ↓野付半島から見た国後島(白いのは岩)

5.その他 めったに全容を現わさないと言われる摩周湖ですが、明るい陽射しの下で すっぱりと衣を脱いでくれました。

海岸沿いでは、ハマナスがあ ちこちで実を結んでいました。 甘酸っぱいいやみのない味です が、種が多いのが難点です。 ←裏から見た摩周湖 ↓熟したハマナスの実

↓アイヌの伝統芸能を披露してくれた人たち

↓小清水原生花園・濤沸湖

↓冬には流氷が押し寄せるオホーツク海

↓網走付近の田園風景

6.おわりに 日本の中では北海道が一番好きだ、と言うアメリカ人が多くいます。 広い大地が連なっている点で共鳴するからでしょう。その大地は、森林を切 り開き、野生動物を駆逐し、原住民を追いつめて開拓したものである、とい う点でも共通しています。

根釧原野(こんせんげんや: 根室−釧路間の原野)を切り開 き、連なっている牧場を眺めな がら、アメリカでの開拓史に思 いを馳せました。 ←牧場の風景 北海道は広いので移動距離も半端ではありません。 今回バスでの走行距離は、4日間で合計1,200キロに達しました。 阿寒湖から網走に抜けるとき、この道路は明治時代に囚人が開いたものだ、 とガイドさんが説明してくれました。ガイドさんは北海道の暮らしのあれこ れについても、主婦の経験を交えて語ってくれました。 バスガイドさんは、そろそろ3回目の成人式を迎えるという、美形のお嬢 さん(!)でした。年寄りには経験豊富な人が魅力です。 お別れのとき、「医者とガイドはひねているに限りますね」とお礼を言い ました。 (散策:2008年 9月29〜10月2日) (脱稿:2008年12月31日) <ご参考> ・アメリカ中西部の開拓史 ⇒ オマハ ・冬の北海道旅行 ⇒ 雪と光の北海道 -----------------------------------------------------------------

この記事に感想・質問などを書く・読む ⇒⇒ 掲示板この稿のトップへ エッセイメニューへ トップページへ